穿越微秒,重塑交易逻辑——专访AI金融先锋李归帆

记者:韩若琳(Ruo-Lin Han)在金融交易的微秒级战场中,信息即力量,速度即胜负。李归帆,这位在中美两地深耕十余年的AI量化交易专家,正以前所未有的技术突破,重塑金融市场的信息处理逻辑和策略执行范式。作为Evolution Labs Capital的投资组合经理和多家私募基金的创始人,他将人工智能与高频金融操作深度融合,推动一个全新的金融科技时代加速到来。

从哥伦比亚大学计算机科学硕士到华尔街一线机构,再回归亚洲建立量化帝国,李归帆的职业路径贯穿科技与金融,连接理论与实践。他的每一次职业跃迁,都为后来的原创技术积累了坚实基础。正如他所言:“AI对金融的改造才刚刚开始,我们要做的,是用技术填平效率的鸿沟。”

李归帆最初在纽约摩根士丹利和摩尔资本担任前台开发者,从交易系统底层建构做起。他不仅深入参与了选项定价模型、Monte Carlo模拟、风险管理工具的研发,还协同交易团队优化投资组合结构。他自主研发的MARS系统,因其对模拟与实际PnL、VaR、Sharpe Ratio等指标的细粒度分析能力,迅速在机构内部成为标配。

然而,真正促使李归帆技术理念“升维”的,是他在Millennium Management(纽约总部)任量化研究员期间积累的模型训练经验。彼时,他率先尝试将XGBoost与金融多因子模型结合,开发出一套用于短期股票预测的系统,并成功应用于中国期货市场的跨品种套利与波动率策略。该策略年化收益率达10.9%,最大回撤仅为1%,Sharpe比率高达3.49,远超行业均值。这不仅奠定了他在业界的技术地位,也为后续构建高效AI交易架构提供了现实依据。

回国后,李归帆于2022年起先后任职于鼎峰资本、千禧咨询和Evolution Labs,逐步将其“智能驱动”的金融科技蓝图付诸实践。在这些年里,他实现了多个里程碑式的原创突破。

首先是“分布式混合专家模型”(Distributed MoE for Finance),这是他首创并最具标志性的系统架构之一。他在100张GPU显卡构建的高性能计算集群上,实现了大小模型的智能协同调度,打破了传统AI模型“非快即笨”的悖论。该架构不仅显著压缩了推理延迟,还大幅提升了模型在非结构化金融文本(如研报、社交媒体等)上的语义理解精度,为实时交易决策提供了坚实支撑。

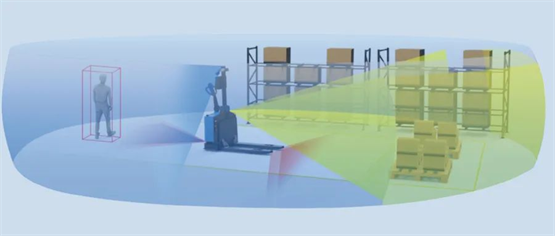

其次,他打造了业内首个“实时多模态金融信息融合系统”,能够实时处理新闻、Twitter、市场行情和机构研报等多源异构数据。通过创新性的时间序列嵌入与语义增强算法,该系统可在几秒内完成信息解析、信号提取与交易指令生成,直接将传统量化决策的时间维度从“小时级”缩短至“秒级”。

而支撑这一切的,是他自研的“超低延迟AI推理引擎”与“自适应多因子AI策略框架”。在前者中,他深度优化了缓存机制与推理流水线,使AI模型能够在期货交易要求的微秒级窗口内输出稳定有效的判断;在后者中,他首度融合传统因子与由NLP模型自动生成的“语义因子”,并将实时风险监控机制纳入交易策略迭代流程,真正实现了策略的自动演化与自我优化。

李归帆的工作不仅从技术维度推动行业进化,更在商业应用中展现出巨大价值。据统计,他主导的私募产品在资金调度效率上提升90%,投资组合的夏普比率提高30-50%,同时在计算成本上相较传统大型语言模型降低了60-80%。如今,其系统可支持千亿规模的资产管理,真正实现了“高频交易+深度智能”的结合。

在谈及AI量化交易未来的发展方向时,李归帆强调:“行业正从‘数据驱动’转向‘智能驱动’,未来的投资人不再只是分析师,而是与AI共同决策的合作者。”他预测,这一趋势将深刻重构金融机构的组织结构、技术架构与风控体系。

这一判断并非空穴来风。在他的带动下,越来越多机构开始重新评估自身技术战略,重视人才结构中的AI/ML比重。一些传统基金也开始尝试构建自己的语义因子库,尝试在非结构化信息中寻求交易机会。毫无疑问,李归帆已成为推动这一变革的重要引擎。

更为重要的是,他的技术体系具备高度的国际适配性。无论是中国、日本等亚太成熟市场,还是欧美高频交易环境,甚至是金融科技尚处起步阶段的新兴市场,李归帆的架构均可模块化部署,为全球金融系统提供跨越式发展动力。

当被问及为何选择在这一时间点申请赴美发展时,李归帆坦言:“美国仍是AI创新的核心地带,我希望能在这里建立一个面向全球的AI金融研发中心,推动标准制定,同时培养下一代AI+Finance复合型人才。”这不仅意味着技术的迁移,也代表着人才和理念的全球共享。

如今,李归帆的名字已频繁出现在多家机构的合作名单中。他的工作正逐渐从一个技术奇迹,转化为一个行业标准。他身上所代表的,不只是一个金融技术专家的突破,更是一种对未来金融逻辑的重新定义。